円筒研磨とは

円筒研磨(研削)は旋盤加工をした後に外径の寸法や面粗さを向上させるために行う作業です。

円筒研磨(研削)は旋盤加工をした後に外径の寸法や面粗さを向上させるために行う作業です。

旋盤加工で寸法公差に仕上げるのが困難の場合や、熱処理(素材を硬くすること)によって一般バイトで削れない時に円筒研磨で加工します。

円筒研磨では砥石を使用することにより切削加工では得られない高精度な寸法公差や面粗さが可能になります。

研削加工を行うことにより、製品が摩耗しにくい、滑りが良くなる、抵抗が少なくなる等のメッリトが考えられます。

コストダウン、エコにも貢献することが可能です。

円筒研磨での加工方法

円筒状の、あるいは逆センターで支持して研削液を掛けながら高速回転する

砥石を押し当て円筒の外側(外径)の加工をします。

当社の小径円筒研磨のこだわり 「なぜ小径にこだわるのか?」

簡単に言えば、他社との差別化の為です。小さいが故に「フレ、逃げ」が発生しやすくなります。それらを制御するために、砥石の選定に始まり、各種加工条件の設定、仕上げ代等・・・、を考慮しながら毎回最適な諸条件を考えながら研削するのがとても難しいです。中々寸法どおりには加工が出来ません。

簡単に言えば、他社との差別化の為です。小さいが故に「フレ、逃げ」が発生しやすくなります。それらを制御するために、砥石の選定に始まり、各種加工条件の設定、仕上げ代等・・・、を考慮しながら毎回最適な諸条件を考えながら研削するのがとても難しいです。中々寸法どおりには加工が出来ません。

それと、もう一つは測定です。品物が丸い為、一番高い頂点の寸法を素早く読み取るための技術、測定具が必須となります。

弊社では、「転がし0.5ミクロン表示」「横型スタンド 0.5ミクロン表示」等の測定具を使用してブロックゲージによる比較測定をおこなっております。測定端子に関しても点当たりの測定になるためにこだわりの特注品を使用しています。この様なことから、同業他社が高精度な小径ピンやシャフトの研削加工を敬遠されるかと思われます。

円筒研削の作業手順

1.センター穴研磨(掃除)

円筒はセンター穴で品物を支えるためにまずは加工基準であるセンター穴を研磨します。

2.センターの選定

数あるセンター、ケレから加工に適した物を選定します。

数あるセンター、ケレから加工に適した物を選定します。

センターは市販品を始め、自社製作のオリジナルも多数あります。

ケレ(回し金)の選定

市販品のオートケレ(写真左)は作業性(製品の脱着)は良いのですが、重量があるために弊社ではあまり使用しません。

弊社で取り扱う研磨品の製品サイズはとても小さいために製品よりも重たいオートケレを使用して加工すると製品が遠心力で振られてしまう為に使用することができません。

たかがケレ(回し金)ですが回したときにバランスの良いケレを自社で製作することも仕上り精度に大きく影響をします。

市販品のオートケレ(写真左)は作業性(製品の脱着)は良いのですが、重量があるために弊社ではあまり使用しません。

弊社で取り扱う研磨品の製品サイズはとても小さいために製品よりも重たいオートケレを使用して加工すると製品が遠心力で振られてしまう為に使用することができません。

たかがケレ(回し金)ですが回したときにバランスの良いケレを自社で製作することも仕上り精度に大きく影響をします。

3.ドレッシング、ツルーイング

ドレッシングは砥石の目詰り、目潰れの改善(切れ刃を再生)

ツルーイングは砥石の振れとり、形直し

ダイヤモンドツールを使い研削液を掛けながら作業します。

ダイヤモンドツール角、切り込み量、送り速度により砥石の切れ味、面粗さをコントロールし切れ刃を作ります。

ノコギリ刃をイメージすると理解しやすいかと思います。

五感の中でも目、耳は特に研削加工において最重要です。その他仕上がり精度、作業能率等は砥石の選定方法も大きく影響します。

ドレッシングのタイミングは五感を頼りに必要に応じて行います。まさに技術者の腕も見せ所でもあります。

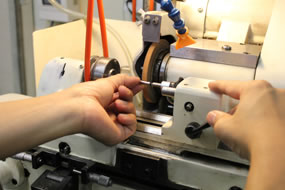

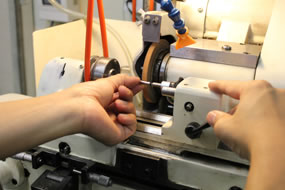

4.製品取り付け

心押台を移動して位置決めをします。

ゴミ等が入らないように注意しながら研削物の両センター穴に潤滑油(研削液、マシン油等)を塗布し工作物をセットし支える加圧力を調整します。

この時、加圧力が強すぎると細長い研削物などは撓みが出てしまいますので製品に出来るだけストレスを与えないように最低限の力で支えます。

しかし、支える力が弱すぎても加工中にセンターから外れてしまいますので

セッティングも長年の経験が必要です。

5.平行出し~荒取り、仕上げ加工

加工物の両端付近(左右)を荒取り研削をして工作物の直径(外径)を測定します。

現段階では両端の測定値が異なる(テーパー)になっているために旋回テーブルを回して両端が同じ直径になるまで調整を繰り返します。

円筒研削盤では必須の作業になります。

尚、ピンゲージ等高精度な製品につきましては僅かな研磨代を残して、仕上用のドレッシング(No.3参照)を行い最終仕上げ工程に入ります。

一度、ストレートを出しても加工中、砥石の摩耗により若干(数ミクロン)の

テーパーが付くことがありますので、寸法交差が厳しい製品につきましては砥石の摩耗を考慮した平行出しが必要になる場合もあります。

また、加工物が細長い場合は逃げ(加工物が撓る)が発生するためにテーパーや、中高等も考慮しながら作業を進めなければいけません。

この辺りも「感、コツ」、経験が必要なところで研削加工の最も難しいいところでもあります。

中々、目盛通り、思い通りにはいきません (^_^;

円筒研磨(研削)は旋盤加工をした後に外径の寸法や面粗さを向上させるために行う作業です。

円筒研磨(研削)は旋盤加工をした後に外径の寸法や面粗さを向上させるために行う作業です。

簡単に言えば、他社との差別化の為です。小さいが故に「フレ、逃げ」が発生しやすくなります。それらを制御するために、砥石の選定に始まり、各種加工条件の設定、仕上げ代等・・・、を考慮しながら毎回最適な諸条件を考えながら研削するのがとても難しいです。中々寸法どおりには加工が出来ません。

簡単に言えば、他社との差別化の為です。小さいが故に「フレ、逃げ」が発生しやすくなります。それらを制御するために、砥石の選定に始まり、各種加工条件の設定、仕上げ代等・・・、を考慮しながら毎回最適な諸条件を考えながら研削するのがとても難しいです。中々寸法どおりには加工が出来ません。

数あるセンター、ケレから加工に適した物を選定します。

数あるセンター、ケレから加工に適した物を選定します。 市販品のオートケレ(写真左)は作業性(製品の脱着)は良いのですが、重量があるために弊社ではあまり使用しません。

弊社で取り扱う研磨品の製品サイズはとても小さいために製品よりも重たいオートケレを使用して加工すると製品が遠心力で振られてしまう為に使用することができません。

たかがケレ(回し金)ですが回したときにバランスの良いケレを自社で製作することも仕上り精度に大きく影響をします。

市販品のオートケレ(写真左)は作業性(製品の脱着)は良いのですが、重量があるために弊社ではあまり使用しません。

弊社で取り扱う研磨品の製品サイズはとても小さいために製品よりも重たいオートケレを使用して加工すると製品が遠心力で振られてしまう為に使用することができません。

たかがケレ(回し金)ですが回したときにバランスの良いケレを自社で製作することも仕上り精度に大きく影響をします。